- Étymologie du mot “conclave”

- L’évolution historique de l’élection des papes

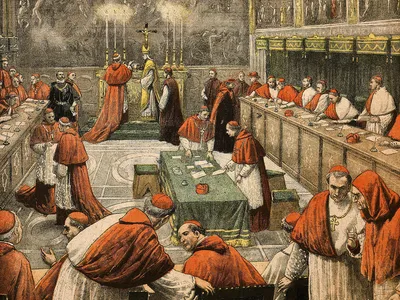

- Le déroulement d’un conclave

- La conclusion

1. Étymologie du mot “Conclave”

Le conclave (cum, clavis) désigne un objet mis sous clef, un endroit fermé à clé. Dans la jurisprudence ecclésiastique (c’est à dire comment le droit de l’Eglise doit être appliqué), le terme désigne le lieu où, après le décès du pape, les cardinaux se réunissent dans un isolement strict afin de se consacrer exclusivement à l’élection du nouveau pape, le successeur de l’apôtre Pierre.

Le conclave est avant tout un temps de prière. Le mot apparaît pour la première fois dans la constitution Ubi periculum, promulguée par le pape Grégoire X en juillet 1274, à l’issue de la cinquième session du deuxième concile œcuménique de Lyon.

Depuis la mort de l’apôtre Pierre, premier évêque de Rome, l’Église catholique a toujours vécu un temps de prière, de discernement et de recueillement pour désigner son successeur. Cette élection est portée par la foi et le souci de rester fidèle à la mission confiée par le Christ à son Église.

2. L’évolution historique de l’élection des papes

Avant de parvenir au conclave tel que nous le connaissons aujourd’hui, deux étapes majeures ont été franchies dans l’histoire de l’évolution du processus de l’élection des papes.

Jusqu’au XIe siècle, les papes étaient souvent élus par un mélange de clergé romain, de fidèles locaux et parfois d’influence directe de l’empereur. Ces interventions politiques perturbaient le bon déroulement de l’élection pontificale et posait ainsi de graves problèmes concernant la légitimité du nouveau élu.

En 1059, le pape Nicolas II réserva alors l’élection du souverain pontife aux seuls cardinaux-évêques dans son décret In Nomine Domini. Ce décret marque pour la première fois clairement la supériorité de l’autorité spirituelle sur l’autorité impériale.

Le pape Alexandre III en 1179, au milieu du troisième concile de Latran, établit que l’ensemble du Sacré Collège deviendrait le corps électoral du pape, et que l’élection nécessiterait désormais une majorité des deux tiers. Les prescriptions du Pape Pie IX dans la bulle In hac sublimi exclues toute intervention laïque dans l’élection du souverain pontife, réservée toujours uniquement aux cardinaux.

Malgré la réforme de Nicolas II, les élections pontificales restaient longues, parfois chaotiques, et toujours soumises aux tensions politiques européennes. Après la déposition de l’Empereur germanique Frédéric II, excommunié au concile œcuménique de Lyon (1245), son décès en 1250 permit une élection relativement paisible : Alexandre IV fut élu en 1254.

Mais la situation se dégrada à nouveau par la suite :

– L’élection d’Urbain IV (1261) nécessita plus de trois mois de discussions.

– Celle de Clément IV (1265) prit plus de quatre mois.

– À sa mort en 1268, la vacance dura près de trois ans (34 mois) — un record encore inégalé dans l’histoire de la papauté.

Face à cette période de crise, l’Eglise reforma les modalités d’élection pour éviter de nouvelles périodes de vide pontifical aussi longues. Saint Bonaventure conseilla d’enfermer les cardinaux au palais pour qu’ils soient séparé de toute influence étrangère.

Malgré cette initiative du docteur séraphins qui avait réussi auparavant pour l’élection de deux papes (Honorius III et Urbain VI), ne fonctionna pas directement pour le successeur de Clément IV. À ce stade où le chef de la milice de la ville décida de ne plus leur donné du pain et de l’eau avant l’élection du nouveau pape. Cette solution accéléra le processus et Theobald Visconti, alors archevêque de Liège, devient pape sous le nom de Grégoire X.

Suite à cette période de Trois ans sans pape, Grégoire X proclama la bulle Ubi periculum où il énumère des règles en vue des futurs conclaves avec l’approbation des Peres du IIe concile œcuménique de Lyon (la bulle a été rédigé dans la session Ve de ce concile).

Ces règles sont restées en vigueur, bien que certains papes ont souhaité la modifier, jusqu’à la bulle Decet du Pape Grégoire XV qui détermine toutes les particularités du scrutin jusqu’à la publication de la constitution apostolique Universi dominici gregris du Pape Jean-Paul II qui est en vigueur aujourd’hui.

Combien de temps dure un conclave ?

Depuis que les interventions politiques ont cessé d’influencer les conclaves, ceux-ci se déroulent beaucoup plus rapidement : depuis 1846 avec l’élection du pape Pie IX, aucun conclave n’a duré plus de cinq jours. En ce sens les dix derniers conclave ont durer entre 2 à 5 jours

3. Le déroulement d’un conclave

I. Que se passe t’il après le décès du pape ?

L’Eglise rentre dans une période de deuil d’une durée de neuf jours (novemdiales). Les Cardinaux célèbrent pendant neuf jours consécutifs les services funèbres pour le repos de son âme. Nous passons alors à un temps de recueillement et de célébrations liturgiques. Ensuite, les cardinaux se consultent entre eux, avant que le conclave ne débute officiellement après une attente de 15 jours pour attendre les absents.

II. L’ouverture du conclave

Celui-ci se fait par une messe célébrée à la basilique Saint-Pierre. Les cardinaux en habit liturgique (habit de chœur), chantent la litanie des saints et celle de l’Esprit-Saint. Ensuite, les cardinaux entrent dans la chapelle Sixtine. Le préfet de la Maison pontificale annonce : « Extra omnes » c’est-à-dire « que tous ceux qui ne sont pas électeurs sortent », et la chapelle est verrouillée.

Qu’est ce qu’un cardinal ? : -> Lien vers l’article

III. Le nombre de cardinaux électeurs durant le conclave

En théorie, Il y a environ 120 Cardinaux électeurs et seuls les cardinaux de moins de 80 ans peuvent voter. Ceux qui ont dépassé les 80 ans peuvent être élus, mais ne participent pas au scrutin. Pour cette élection, il y a 135 cardinaux électeurs mais seulement 133 participeront au conclave de 2025, les 2 autres cardinaux ne peuvent pas y participer pour des raisons de santé.

IV. Comment se passe l’élection du nouveau pape ?

L’élection du pontife romain ne peut avoir lieu que dans le conclave, et selon un mode canonique :

– Le scrutin secret (per scrutinium) : chaque cardinal vote à bulletin secret. Si aucun candidat n’obtient les deux tiers des voix, un second tour facultatif, appelé accession, permet à chacun de transférer son vote à un autre candidat.

À noter que le décret du Pape Grégoire XV, celui qui précède la constitution du Pape Jean Paul II, énoncé deux autres modes canoniques :

– Le compromis (per compromissum) : les cardinaux, à l’unanimité, délèguent l’élection à un petit groupe choisi parmi eux, chargé de désigner le pape au nom de tous. Ce mode, bien que reconnu, a été rarement utilisé et se passer généralement à la suite de longues vacances du siège (ce fut le cas du pape Grégoire X mentionné plus haut).

– L’acclamation (per acclamationem seu inspirationem), où tous les cardinaux élèvent spontanément le même nom, dans un élan d’unité, sans vote formel (par exemple : Pape Fabien, Pape Grégoire VII, Clément VII, Jules III, Sixte V).

Ces deux derniers modes ont été progressivement abandonnés à cause des risques d’abus ou de confusion. Le pape Grégoire XV les conserva dans la théorie, mais les entoura de règles si strictes qu’elles tombèrent pratiquement. Le pape Jean-Paul II abolira ces deux modes d’élections.

V. Les bulletins de votes

Lors du conclave, chaque bulletin se compose de deux faces car le cardinal élu ne peut pas compter sa propre voix dans la majorité des deux tiers requise.

– D’un côté : le nom du cardinal voté

– De l’autre (cachetée séparément) : le nom de l’électeur

Cela est demandé car aucun cardinal n’est officiellement élu tant que les votes n’ont pas été proclamés devant l’assemblée.

Si un candidat obtient exactement les deux tiers des suffrages (sans une voix de plus), on ouvre alors la partie cachetée des bulletins pour vérifier qu’il n’a pas voté pour lui-même.

VI. Le serment des cardinaux électeurs

Un serment solennel est prononcé à voix haute par chaque cardinal avant de déposer son bulletin dans le calice prévu à cet effet :

« Testor Christum Dominum, qui me iudicaturus est, me eum eligere, quem secundum Deum iudico eligi debere. »

Je prends à témoin le Seigneur Christ, qui me jugera, que mon vote est donné à celui qui, selon Dieu, doit être

VII. Le dépouillement des bulletins

Il est assuré par trois cardinaux scrutateurs, choisis par tirage au sort parmi l’ensemble des cardinaux électeurs. Ce même tirage au sort, effectué publiquement par le dernier cardinal-diacre, désigne également trois délégués appelés Infirmarii, chargés de recueillir les votes des cardinaux malades, ainsi que trois revisores (recognitores). Les neuf noms sont tirés successivement, selon l’ordre des fonctions à remplir

Les scrutateurs ont pour rôle de compter les votes, lire à voix haute le nom inscrit sur chaque bulletin et de noter les résultats avec précision. Leur travail est ensuite vérifié par trois autres cardinaux revisores où ils s’assurent de l’exactitude du dépouillement et de l’enregistrement des voix.

Tous les bulletins sont brûlés immédiatement après chaque scrutin avec un produit, en présence du Sacré Collège, pour préserver le secret absolu du vote. C’est de cette combustion que provient la célèbre fumée blanche ou noire, annonçant au monde l’issue du vote, visible depuis la place Saint-Pierre.

VIII. La nomination du nouveau pape et la fin du conclave

Si un cardinal est élu, il doit d’abord accepter sa charge. Le premier des Cardinaux par ordre et ancienneté, au nom de tout le Collège des électeurs, demande le consentement de l’élu en ces termes :

« Acceptasne electionem de te canonice factam in Summum Pontificem? » “Acceptes-tu ton élection canonique comme Souverain Pontife ?“

En cas d’acceptation, il devient directement l’élu. Il est alors interrogé :

« Quo nomine vis vocari? » “Comment veux-tu être appelé“

La fumée est blanche et les cloches de la basilique sonnent alors pour annoncer l’élection du nouveau Pape qui dispose d’environ 45 minutes pour prendre connaissance de certains dossiers confidentiels, choisir sa devise, son blason, ainsi que son nom pontifical.

IX. L’élu est immédiatement Évêque de l’Église de Rome, vrai Pape et Chef du Collège épiscopal. Le cardinal protodiacre a l’issue du conclave, depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre au Vatican annonce publiquement « Habemus Papam » ce qui signifie : Nous avons un pape !

4. Conclusion :

Il a été démontré qu’à travers la foi et la prière des fidèles, l’Église discerne un successeur de Pierre pour poursuivre la mission confiée par le Christ à Pierre et aux apôtres : celle d’annoncer l’Évangile au monde.

Il convient toutefois de rester vigilant face aux médias, qui abordent souvent cet événement sous un prisme essentiellement politique. Or, la règle de la majorité des deux tiers garantit une unité au-delà des clivages simplistes entre progressistes et conservateurs.