Les Pères de l’Église et les Docteurs de l’Église sont des figures centrales du christianisme. Ils ont profondément influencé la doctrine, la théologie et la spiritualité chrétiennes. Leur héritage continue d’éclairer et de guider les fidèles à travers les âges.

I. Les Pères de l’Église

Les Pères de l’Église sont des théologiens des prêtres des évêques et même des papes des premiers siècles du christianisme. Ils sont reconnus pour leur contribution essentielle à l’élaboration et à la transmission de la foi chrétienne. Ils sont généralement classés en trois groupes principaux :

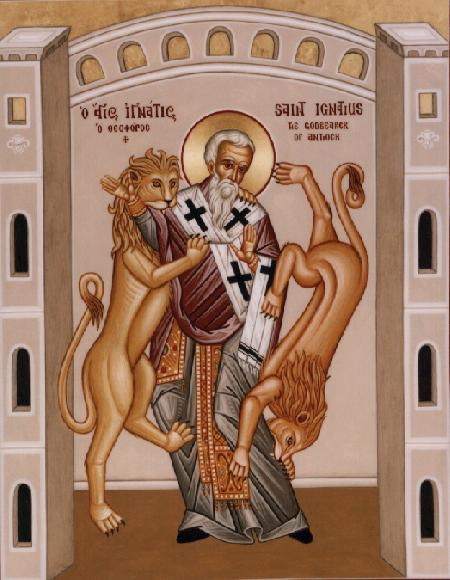

- Les Pères apostoliques, disciples directs des apôtres, tels que Saint Clément de Rome, Saint Ignace d’Antioche et Saint Polycarpe de Smyrne. Leurs écrits sont des témoins précieux de la transmission de la foi des premiers chrétiens.

- Les Pères apologistes, qui ont défendu le christianisme face aux accusations païennes et aux déviances doctrinales. Saint Justin Martyr, Tertullien et Irénée de Lyon ont ainsi joué un rôle déterminant dans la clarification et l’explication des vérités des dogmes chrétiens.

- Les Pères d’Orient et d’Occident, qui ont façonné la théologie chrétienne. Saint Athanase d’Alexandrie, Saint Basile de Césarée, Saint Grégoire de Nazianze et Saint Jean Chrysostome comptent parmi les figures majeures de l’Église d’Orient, tandis que Saint Ambroise de Milan, Saint Jérôme de Stridon, Saint Augustin d’Hippone et Saint Grégoire le Grand ont marqué profondément l’Église d’Occident.

II. Leur apport à l’Église

L’œuvre des Pères de l’Église s’étend sur plusieurs domaines fondamentaux :

La défense de la foi et la structuration doctrinale

La défense de la foi : Face aux courants gnostiques et arianistes, ils ont œuvré pour maintenir l’unité doctrinale. Saint Irénée de Lyon, par exemple, s’est opposé vigoureusement au gnosticisme Notamment dans “Contre les Hérésies” en affirmant la pleine humanité et divinité du Christ. Il réfutera les thèses valentiniste, gnostique, marcioniste dans ses différents livres de Contre les Hérésies.

L’élaboration de la théologie : Tertullien fut l’un des premiers théologiens latins à structurer la pensée chrétienne avec rigueur, sur le plan théologique et philosophique. Face aux hérésies de son temps, il cherche à clarifier la relation entre le Père, le Fils et l’Esprit Saint.

C’est dans ce contexte qu’il introduit pour la première fois le terme Trinitas, désignant l’unité divine en trois personnes distinctes. Dans Adversus Praxean, il réfute le modalisme, doctrine réduisant les personnes divines à de simples manifestations successives. Tertullien affirme que Dieu est “un en essence, mais trois en personnes“, préfigurant la formulation du dogme trinitaire.

La transmission des Écritures et l’enracinement liturgique

La transmission des Écritures : Parmi les Pères qui ont œuvré à la transmission et à l’interprétation des Saintes Écritures, Saint Hippolyte de Rome, Origène, Eusèbe de Césarée (considéré comme « le père de l’histoire ecclésiastique ») et Saint Jérôme de Stridon occupent une place de premier plan.

Par leurs écrits et leurs travaux, ils ont non seulement contribué à la conservation des Saintes Écritures. Mais aussi à leur compréhension et à leur diffusion à travers les siècles. Ils joueront tous un rôle essentiel dans la préservation des textes bibliques.

Le développement de la liturgie et de la spiritualité : Dès les premiers siècles, l’Église a promu une vie de prière et de culte enracinée dans la tradition apostolique. Loin d’être une simple organisation extérieure, la liturgie est l’expression vivante de la foi du peuple chrétien, un chemin de sanctification et d’union à Dieu.

À travers les siècles, des figures éminentes ont œuvré à structurer cette dimension essentielle de la vie et de la foi chrétienne. Parmi elles, Saint Jean Chrysostome, Saint Basile de Césarée et Saint Augustin d’Hippone ont profondément marqué la prière et la spiritualité chrétienne.

III. Les Docteurs de l’Église

Si tous les Pères de l’Église ne sont pas Docteurs de l’Église, plusieurs ont reçu cette distinction, attribuée par l’Église catholique à ceux dont l’enseignement est reconnu pour son importance doctrinale. Cette reconnaissance s’étend également à des figures postérieures, qui ont approfondi la réflexion théologique et spirituelle.

Des figures majeures de la théologie et de la mystique chrétienne

Parmi les Docteurs de l’Église, certains ont exercé une influence considérable :

- Saint Thomas d’Aquin, dont la Somme théologique, la Somme contre les Gentils ainsi que le Commentaire des Sentences demeure des références incontournable en matière de philosophie, métaphysique et théologie. Il est considéré comme le Docteur des docteurs, le Docteur Angélique grâce à sa perspicacité en matière d’angéologie et sur la plus part des dogmes chrétiens comme la Trinité, la Transsubstantiation, l’Incarnation etc.

- Sainte Thérèse d’Avila, Au cœur de la tradition chrétienne, la quête de l’union à Dieu a toujours animé les âmes en recherche de profondeur spirituelle. Sainte Thérèse d’Avila, grande mystique du XVIᵉ siècle et Docteur de l’Église, incarne avec éclat cette aspiration. À travers ses écrits, notamment “Le Livre de la Vie, Le Chemin de Perfection et Le Château intérieur“, elle a su décrire les étapes de la vie intérieure, depuis la conversion du cœur jusqu’à l’union avec Dieu

- Saint Jean de la Croix, approfondit cette réflexion dans des écrits empreints de poésie. À travers “La Nuit obscure“ et “La Montée du Carmel“, il décrit le dépouillement intérieur nécessaire pour parvenir à l’union parfaite avec Dieu, un chemin de purification où l’âme, en se détachant d’elle-même, est progressivement envahie par la lumière divine.

Par leur témoignage et leurs écrits, Sainte Thérèse et Saint Jean de la Croix offrent une vision lumineuse du chemin mystique. Aujourd’hui encore, leur héritage demeure une source d’inspiration pour tous ceux qui aspirent à une vie de prière profonde et à une intimité toujours plus grande avec Dieu.

Une théologie morale centrée sur l’amour et la miséricorde

- Saint Alphonse de Liguori, reconnu pour ses écrits en théologie morale et sa profonde dévotion mariale. Dans ses nombreux écrits, notamment “La Pratique de l’amour envers Jésus-Christ“ et “La Théologie morale“, Il s’efforce d’unir la rigueur de l’Évangile à la douceur de la Miséricorde, montrant que la loi divine, loin d’être une contrainte, est un appel à la liberté et à une croissance authentique dans l’amour de Dieu. Son enseignement, imprégné d’une grande humanité.

- Par ailleurs, sa dévotion mariale occupe une place centrale dans sa spiritualité. Dans “Les Gloires de Marie“, il médite sur le rôle maternel de la Vierge, son intercession et sa tendresse envers les pécheurs. Convaincu que Marie conduit infailliblement à son Fils, il encourage la prière du Rosaire et l’abandon filial entre ses mains.

Leur enseignement, solidement ancré dans la tradition, éclaire encore aujourd’hui les fidèles en quête de vérité et de sainteté.

Voici la liste des 37 docteurs de l’Église -> cliquez ici

IV. Un héritage toujours vivant

L’influence des Pères et Docteurs de l’Église ne se limite pas à leur époque. Leur enseignement, solidement ancré dans la tradition, continue d’éclairer la foi chrétienne. Leur rigueur théologique, leur fidélité aux Saintes Écritures et leur engagement pastoral traversent les siècles sans perdre de leur actualité.

Aujourd’hui encore, leurs écrits sont lus, médités, commentés. Dans les séminaires, ils forment les futurs prêtres ; dans les monastères, ils nourrissent la prière et la contemplation ; dans les universités, ils inspirent la recherche théologique. Leurs paroles résonnent dans la liturgie, dans les catéchèses, et jusque dans les documents les plus récents du magistère. Le concile Vatican II lui-même a puisé largement dans leur pensée pour redonner souffle à la tradition vivante de l’Église.

Cet héritage n’est pas seulement doctrinal. Il est aussi spirituel, pastoral et missionnaire. Les Pères ont su conjuguer profondeur intellectuelle et souci du salut des âmes. Leur exemple appelle les chrétiens d’aujourd’hui à une foi enracinée dans la Parole de Dieu, ouverte aux questions de leur temps, mais fidèle à l’enseignement reçu. Ils montrent qu’il est possible d’unir vérité et charité, fidélité et audace.

V. Pourquoi tous les Pères ne sont pas saints ?

Si beaucoup de Pères de l’Église sont vénérés comme saints, il est important de noter que ce n’est pas le cas de tous. Cette distinction soulève une question légitime : comment expliquer que certains d’entre eux, malgré leur immense contribution à la foi chrétienne, n’ont pas été canonisés ou reconnus officiellement comme saints par l’Église ?

La sainteté ne repose pas uniquement sur l’intelligence théologique ou la profondeur des écrits. Elle implique un témoignage de vie exemplaire, une fidélité constante à la foi dans tous ses aspects, et souvent une reconnaissance de cette sainteté par le peuple chrétien ou par l’autorité ecclésiale à travers des signes (miracles, martyre, culte public…). Or, certains Pères, bien que brillants, ont parfois exprimé des idées ou des interprétations qui, à la lumière de la tradition ultérieure, se sont révélées problématiques ou incomplètes.

Origène par exemple, immense figure intellectuelle des premiers siècles du christianisme, a marqué durablement la pensée chrétienne par la richesse de ses commentaires bibliques. Pourtant, certaines de ses spéculations ont été jugées incompatibles avec la foi catholique. Bien qu’il ait vécu dans une piété authentique, l’Église ne l’a jamais canonisé, préférant retenir de lui ce qui est conforme à la vérité révélée, sans pour autant proposer son exemple comme modèle de sainteté.

Cela montre combien la Tradition est à la fois vivante et exigeante. Elle sait reconnaître la valeur d’un travail théologique, même s’il n’est pas exempt d’erreurs. Elle distingue l’autorité doctrinale de la sainteté de vie. Tous les Pères n’ont pas atteint cette dernière au sens où l’Église l’entend dans le cadre d’une canonisation, mais leur contribution reste précieuse, tant qu’elle est lu avec discernement et dans la fidélité au magistère.

VI. Conclusion

Ainsi, les Pères et Docteurs de l’Église apparaissent comme des guides lumineux dans l’histoire de la foi chrétienne. Par leur intelligence, leur sainteté de vie et leur fidélité à la Révélation, ils ont non seulement posé les fondations doctrinales de l’Église, mais aussi offert un chemin spirituel pour toutes les générations.

One thought

Comments are closed.